トピックス

未利用資源から生まれた“炭の紙”「薄炭クラフト」誕生。 正倉院所蔵の再生紙に着想

1300年前の「再生紙」を現代に再現。日本古来の再生紙文化に感動して生まれた、“バイオ炭”ד古紙”でつくる循環型パッケージ素材を開発。

この度、当社は奈良・平安時代の再生紙文化に着想を得て開発した新素材「薄炭クラフト」を2025年10月に開発し、11月より発売します。きっかけは、当社の開発担当者が「奈良時代にはすでに再生紙があった」と聞いたこと。1300年以上前、日本ではすでに資源をめぐらせる文化が存在していたという事実に深く感動し、その知恵を現代の技術で再現したのが「薄炭クラフト(うすずみくらふと)」です。

開発のきっかけは、正倉院に日本最古級の再生紙があると聞いたこと

当社の開発担当者は、たまたま参加した会で専門家の方と正倉院の宝物について雑談していた際、「日本最古級の再生紙がある」という話を聞きました。その紙は「宿紙(しゅくし)」と呼ばれ、使い終えた紙を漉き返して再利用した再生紙だったのです。

現代において“サステナブル”や“脱炭素”が叫ばれるずっと以前、日本には1300年以上も前から、自然と共生し、資源を大切に使い切る文化が深く根付いていたのです。

その事実に強く心を動かされ、「なんとしても、この宿紙を現代に再現したい!」と想ったことが、「薄炭クラフト」開発の原点となりました。

奈良から明治まで続いた“宿紙”という再生紙文化

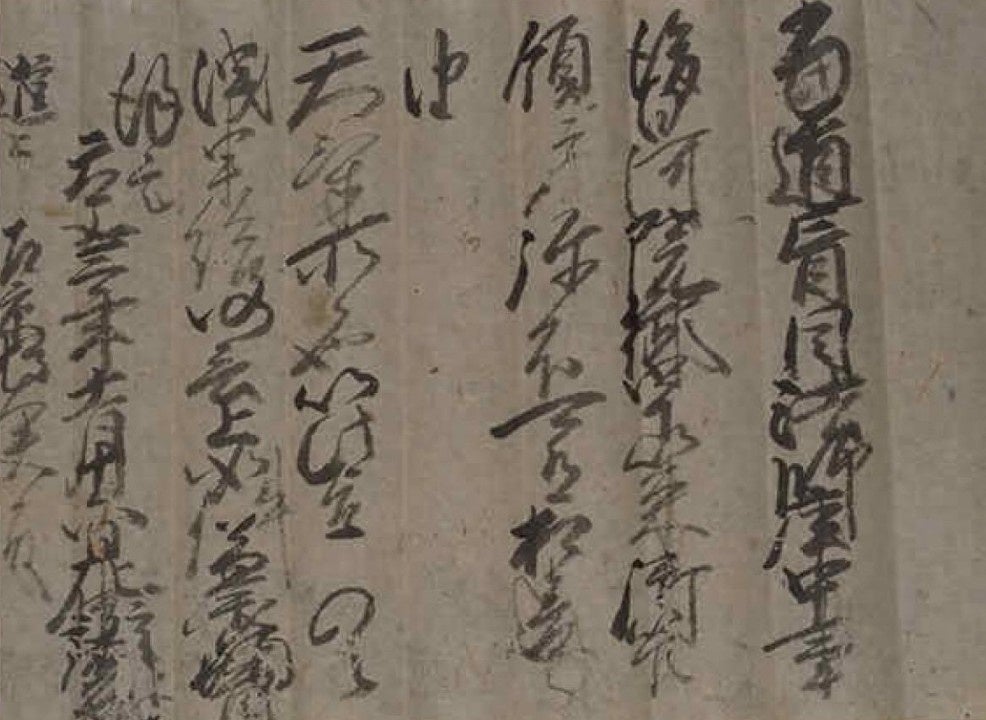

古代より紙は貴重な資源とされ、使い終えた紙を漉き返して再利用する「宿紙」がありました。奈良時代には正倉院宝物の巻物にも用いられ、平安期には公文書の料紙として、天皇の命を伝える綸旨(りんじ)にも使用されました。その後も宿紙の文化は戦国や江戸・明治時代まで形を変えながら受け継がれ、日本における“資源をめぐらせる文化”を支え続けてきました。

後奈良天皇綸旨(宿紙)出典:國學院大學図書館

宿紙の趣を、未利用資源でできた「バイオ炭」で再現

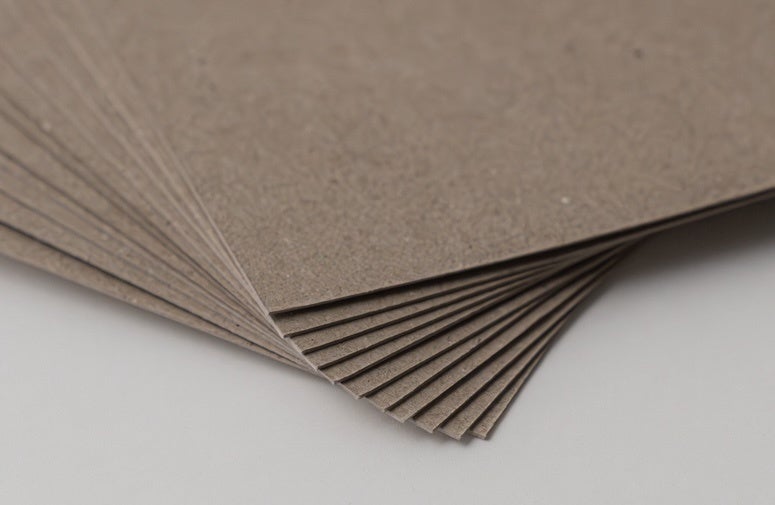

「薄炭クラフト」は、かつての宿紙の質感と趣を現代の技術で表現した再生紙です。食品残渣などの未利用資源から生まれる「バイオ炭」を段ボール古紙に混ぜ合わせ、宿紙のような柔らかなグレーの色合いと自然な風合いを再現しました。

バイオ炭とは、もみ殻、野菜などを炭化して得られる“新しい資源”であり、CO₂の大気中への放出を抑え、固定化できる環境素材です。さらに、「消臭効果」という機能性も実現。美しさと機能性、そして環境性能を兼ね備えた紙となりました。

バイオ炭の普及を、紙から広げる

薄炭クラフトは、サステナブルな素材であると同時に、「バイオ炭」という新しい資源の存在を社会に広めることも目標としています。紙として使用するだけでなく、バイオ炭は畑に散布することでCO₂削減にもつながり、農業・地域循環にも貢献できる素材です。当社はこの紙を通じて、企業や地域が自らの残渣を活かす“現代の循環型文化”を広げていきます。

* 本プロジェクトのバイオ炭化は、バイオマス発電施設の運営管理や、炭化装置・半炭化装置の製造・販売を手がける株式会社ZEエナジー様との共同開発により実現いたしました。

今後も、バイオ炭の普及と循環型社会の実現に向けて連携を深めてまいります。

ブランドの想いを表現する、一つの選択肢として

薄炭クラフトのロゴと説明文を製品に表示できる認証ラベルを用意しました。ブランドの想いとともに、サステナブルな姿勢をわかりやすく伝えることができます。

使用事例は薄炭クラフト公式インスタグラムをご覧ください。

オリジナル用紙も開発可能

自社で排出される野菜やもみ殻などの残渣をバイオ炭に変えて、御社オリジナルでクローズドリサイクルした用紙を開発することも可能です。パッケージや名刺、ノベルティなどを通じて、貴社ならではのアップサイクルストーリーを発信できます。

製品概要

製品名:薄炭クラフト(うすずみクラフト)

認証:FSCリサイクル認証紙

構成:段ボール古紙+バイオ炭配合再生紙(古紙100%)

色調:やわらかなグレー×クラフト色(宿紙の薄墨色を再現)

特徴:脱炭素/消臭効果/アップサイクル

規格:L判T目310g/K判T目・Y目310g(別抄き対応可)

用途:化粧品、菓子、雑貨、文具などのパッケージから名刺・カードまで

WEB:https://usuzumi-craft.com/

関連記事

最近の記事

Contactお問い合わせ

下記お問い合わせフォーム以外にもお電話やFAXでも

お問い合わせを承っております。